Histoire de la photographie

Le mot "photography" à été utilisé pour la première fois en 1836 par le savant J W Herschel.

"Photography" en anglais du Grec : Photon = Lumière et Graphy = écrire dessiner ce qui a donné Photography dessiner avec la lumière.

Ce n’est qu’en 1850 que ce terme fut universellement adopté.

La photographie s‘appelait le Daguerréotype du nom de l’invention de Daguerre en 1836 qu’il déposa à l’Académie de sciences en 1839 il était accompagné du fils de Nicéphore Niepce tous deux reçurent une rente à vie pour cette invention.La France en acquit le brevet et en fit "Don au Monde" !

Daguerre écrit au sujet de son invention :

"Elle consiste dans la reproduction spontanée des images de la nature reçues

dans la chambre noire, non avec leurs couleurs, mais avec une grande finesse

de dégradation de teintes."

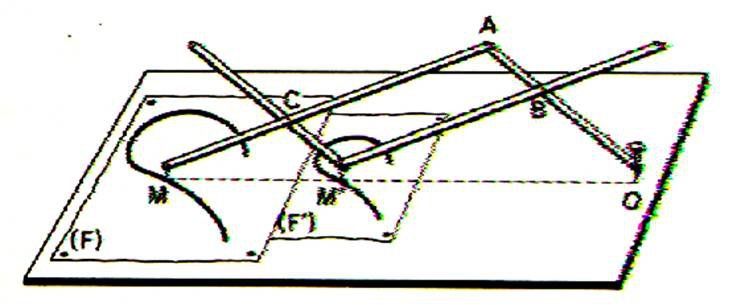

LE PANTOGRAPHE

Mis au point par William Hyde Wollaston en 1804 et perfectionné l'ingénieur et polytechnicien Jacques Dominique Gavard (1794-1871)

Le pantographe est un appareil permettant de copier mécaniquement un dessin quelconque en le réduisant ou en l'agrandissant à volonté. Il est de conception bien plus ancienne puisqu'il fut utilisé à la fin du XVIe siècle par le peintre Georges de Dillingen puis par le jésuite Christophe Scheiner au siècle suivant. Il a été perfectionné par Langlois en 1743. Il est constitué de règles de dimensions variables articulées sur des points fixes.

Le Pantographe de Gavard

Le "diagraphe pantographe Gavard" est un dispositif ancien de reproduction des tableaux. Il utilise la complémentarité du diagraphe et du pantographe

Le diagraphe est un instrument d'optique utilisant le principe de la chambre claire ou camera lucida

Le diagraphe est un instrument d'optique utilisant le principe de la chambre claire ou camera lucida

La Chambre Claire

Les artistes et le pantographe

Des artistes et savants comme Filippo Brunelleschi, Léon Battista Alberti et Léonard de Vinci

cherchèrent des méthodes scientifiques, géométriques et sûres pour représenter le monde tel

que nous le voyons avec son volume et sa profondeur.

À partir de cette époque la perspective va être enseignée et employée comme principal

moyen de représenter le monde réel.

Au XIXe siècle, l’invention de la photographie qui favorisa la diffusion des images,

cherchèrent des méthodes scientifiques, géométriques et sûres pour représenter le monde tel

que nous le voyons avec son volume et sa profondeur.

À partir de cette époque la perspective va être enseignée et employée comme principal

moyen de représenter le monde réel.

Au XIXe siècle, l’invention de la photographie qui favorisa la diffusion des images,

permit à tous de voir et de comprendre définitivement la perspective.

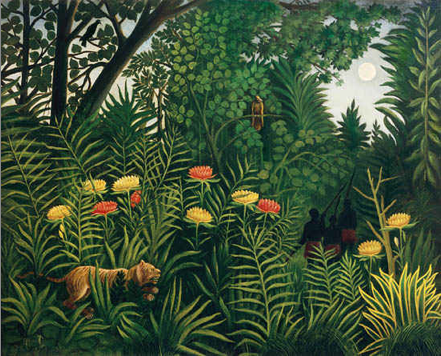

Le Douanier Rousseau, n'a jamais voyagé plus loin que dans les campagnes à proximité de Paris et qu'il n'avait jamais vu la forêt tropicale qu'il a tant aimé peindre. Pour peindre les animaux sauvages

(jaguars, panthères, flamants), il s'appuyait sur un livre d'images et il reproduisait les animaux à l'aide d'un pantographe.

Une foultitude de procédés sont étudiées pour reproduire le dessin.

La Photographie arriva en son temps

Chaque génération résout la question qu’elle est en mesure de se poser.

Au point de vue artistique

Accepter l’objectivité de l’image réalisée mécaniquement,

avant cela dans le dessin l’interprétation de l’artiste était

admise et recherchée.

Au point de vue technique : Il fallait lier physique et chimie.

Premièrement La Chimie

La chimie

Nous verrons que c’est la chimie qui entraîne à sa suite

les évolutions techniques de l’optique

et du mécanisme de l ‘appareil

lui-même.

Les propriétés des sels d’argent

sont observées un siècle

avant notre ère.

Au moyen age, les alchimistes

constatent le noircissement

des sels d’argent exposés à la

lumière et utilisent

"La lune cornée" »

le chlorure d’argent pour teindre

des matériaux

les évolutions techniques de l’optique

et du mécanisme de l ‘appareil

lui-même.

Les propriétés des sels d’argent

sont observées un siècle

avant notre ère.

Au moyen age, les alchimistes

constatent le noircissement

des sels d’argent exposés à la

lumière et utilisent

"La lune cornée" »

le chlorure d’argent pour teindre

des matériaux

Sels d'argent

Les propriétés des sels d’argent sont observées un siècle avant notre ère.

Au moyen age, les alchimistes constatent le noircissement des sels d’argent exposés à la lumière et utilise

« La lune cornée » le chlorure d’argent pour teindre des matériaux.

Nous verrons que c’est la chimie qui entraîne à sa suite les évolutions techniques de l’optique et du mécanisme de l ‘appareil lui-même.

Au moyen age, les alchimistes constatent le noircissement des sels d’argent exposés à la lumière et utilise

« La lune cornée » le chlorure d’argent pour teindre des matériaux.

Nous verrons que c’est la chimie qui entraîne à sa suite les évolutions techniques de l’optique et du mécanisme de l ‘appareil lui-même.

Une substance photosensible et un fixateur

ll fallait une substance photosensible et un fixateur pour capturer et fixer l'image produite par la Camera Obscura décrite par le savant arabe Ibn al Haytam au 10ème siècle.

Or, à l'époque, les savants arabes avaient déjà découvert le nitrate d'argent et le chlorure d'argent qui sont aujourd'hui encore employés dans les émulsions photographiques.

En effet, dès le 9ème siècle, un autre savant arabe, Jabir Ibn Hayyan, avait décrit les substances chimiques à utiliser. Ses manuscrits expliquent la fabrication du nitrate d'argent à partir d'un mélange d'argent et « d'eau prime » ( acide nitrique ). Les sels ammoniacaux associés au nitrate d'argent constituaient une excellent fixateur. Ils pouvaient même être éventuellement remplacés par de l'urine animale ou humaine.

Les manuscrits de Jabir Ibn Hayyan ont été traduits en latin sous le titre De inventione ventatis, et parvinrent ainsi à la connaissance des alchimistes du Moyen Age. C'est probablement ainsi que, dès le 12ème siècle, l'Occident découvrit à la fois la Camera Obscura et les substances photochimiques nécessaires à la production d'une image photographique. Ces travaux arabes du 9ème et 10ème siècles furent à l'origine de l'invention de l'appareil photographique moderne.

Or, à l'époque, les savants arabes avaient déjà découvert le nitrate d'argent et le chlorure d'argent qui sont aujourd'hui encore employés dans les émulsions photographiques.

En effet, dès le 9ème siècle, un autre savant arabe, Jabir Ibn Hayyan, avait décrit les substances chimiques à utiliser. Ses manuscrits expliquent la fabrication du nitrate d'argent à partir d'un mélange d'argent et « d'eau prime » ( acide nitrique ). Les sels ammoniacaux associés au nitrate d'argent constituaient une excellent fixateur. Ils pouvaient même être éventuellement remplacés par de l'urine animale ou humaine.

Les manuscrits de Jabir Ibn Hayyan ont été traduits en latin sous le titre De inventione ventatis, et parvinrent ainsi à la connaissance des alchimistes du Moyen Age. C'est probablement ainsi que, dès le 12ème siècle, l'Occident découvrit à la fois la Camera Obscura et les substances photochimiques nécessaires à la production d'une image photographique. Ces travaux arabes du 9ème et 10ème siècles furent à l'origine de l'invention de l'appareil photographique moderne.

Les origines de la sérigraphie.

La sérigraphie découle de la technique du pochoir avec cette évolution remarquable que fut l'écran (tissu tendu sur un cadre) sur lequel est mis en place ce pochoir.

Les premiers dessins réalisaient avec la technique du pochoir sont à chercher au fond des grottes préhistoriques : une main posée contre la paroi rocheuse, un pigment projeté en soufflant au travers d'un os creux ou d'un roseau.

Durant l'Antiquité, on utilise le pochoir pour la décoration (ex. les tombeaux égyptiens), pour transmettre une information (ex. lettres peintes sur des panneaux de bois annonçant les jeux du cirque à Rome), ou pour reproduire en grande quantité la même image (ex. dessins de Bouddha en Chine). L'idée est jetée : reproduire un motif en plusieurs exemplaires. Au de-là même de la sérigraphie, c'est le principe de l'imprimerie qui s'ébauche dans ces formes simples peintes et copiées.

Au Moyen Âge, une tentative de reproduction par un moyen proche de la sérigraphie apparait. On dessine en négatif avec du goudron sur un tissu tendu. Une fois sec, une brosse permet de faire passer la peinture aux endroits non goudronnés. On réalise ainsi des drapeaux et des uniformes aux motifs simples, en particulier la croix rouge des Croisés.

Le pochoir qu'il soit découpé dans du papier, du métal ou dans un autre matériau, pose le problème de la tenue des différents morceaux entre eux. Pour exemple voici des lettres réalisées à l'aide d'un pochoir.

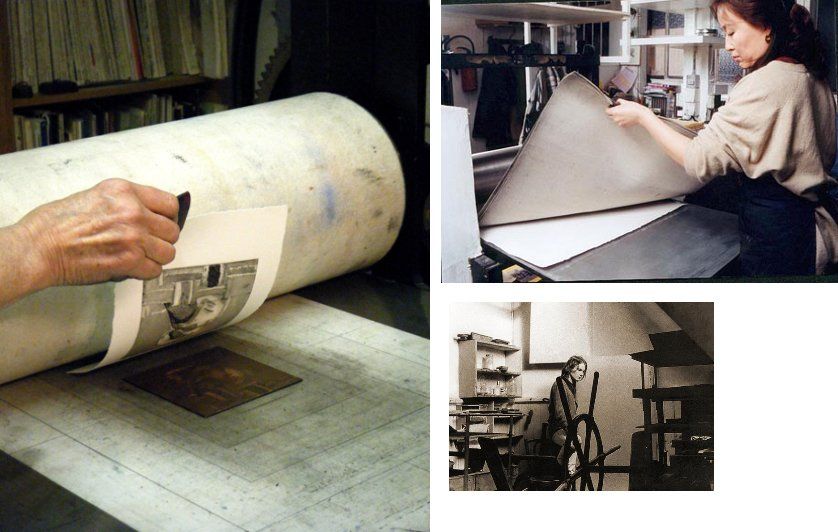

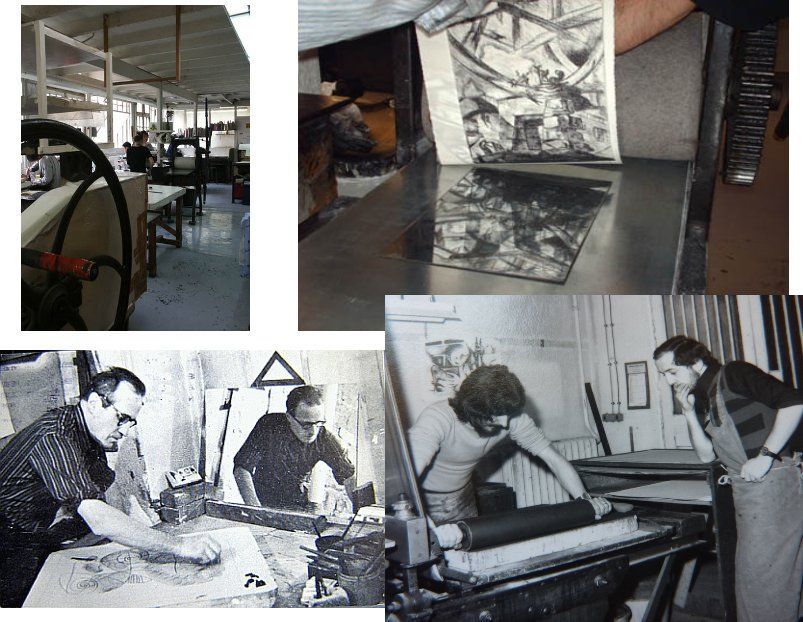

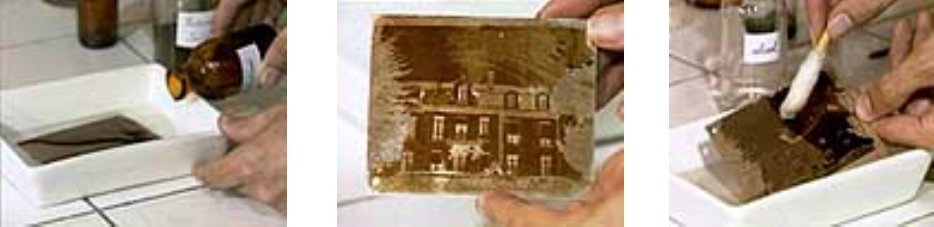

L’eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique à l’aide d’un mordant1 chimique (un acide). L’artiste utilisant l’eau-forte est appelé aquafortiste. À l’origine, l’eau-forte était le nom donné à l’acide nitrique. « Cette appellation elle-même est celle de l’acide nitrique étendu d’eau : l’aqua-fortis des anciens alchimistes »2. Aujourd’hui, l’acide nitrique est remplacé par des mordants moins toxiques, tels le perchlorure de fer.

L’eau-forte est un procédé de taille indirect (par morsure du métal par un acide), par opposition à ceux obtenus par taille directe (à l’aide d’outils tels burin ou pointe sèche). « En un sens général, l’eau-forte, qui est à la fois le procédé, la gravure sur métal et l’estampe obtenue par cette gravure, s’oppose aux autres procédés de taille-douce (ou gravure en creux), exécutés aux outils (burin, pointe sèche, manière noire). »2

Parmi les différents procédés d’eaux-fortes, on trouve l’aquatinte, la gravure au lavis ou la manière de crayon. Toutes désignent une technique de gravure où l’image est creusée sur une plaque de métal à l’aide d’un acide. Elles diffèrent en revanche par les outils ou vernis à graver utilisés. Le principe est simple : sur la plaque de métal préalablement recouverte d’un vernis à graver, l’artiste dessine son motif à la pointe métallique. La plaque est ensuite placée dans un bain d’acide qui « mord » les zones à découvert et laisse intactes les parties protégées. Après nettoyage du vernis, la plaque est encrée et mise sous presse.

Les premiers dessins réalisaient avec la technique du pochoir sont à chercher au fond des grottes préhistoriques : une main posée contre la paroi rocheuse, un pigment projeté en soufflant au travers d'un os creux ou d'un roseau.

Durant l'Antiquité, on utilise le pochoir pour la décoration (ex. les tombeaux égyptiens), pour transmettre une information (ex. lettres peintes sur des panneaux de bois annonçant les jeux du cirque à Rome), ou pour reproduire en grande quantité la même image (ex. dessins de Bouddha en Chine). L'idée est jetée : reproduire un motif en plusieurs exemplaires. Au de-là même de la sérigraphie, c'est le principe de l'imprimerie qui s'ébauche dans ces formes simples peintes et copiées.

Au Moyen Âge, une tentative de reproduction par un moyen proche de la sérigraphie apparait. On dessine en négatif avec du goudron sur un tissu tendu. Une fois sec, une brosse permet de faire passer la peinture aux endroits non goudronnés. On réalise ainsi des drapeaux et des uniformes aux motifs simples, en particulier la croix rouge des Croisés.

Le pochoir qu'il soit découpé dans du papier, du métal ou dans un autre matériau, pose le problème de la tenue des différents morceaux entre eux. Pour exemple voici des lettres réalisées à l'aide d'un pochoir.

L’eau-forte est un procédé de gravure en creux ou taille-douce sur une plaque métallique à l’aide d’un mordant1 chimique (un acide). L’artiste utilisant l’eau-forte est appelé aquafortiste. À l’origine, l’eau-forte était le nom donné à l’acide nitrique. « Cette appellation elle-même est celle de l’acide nitrique étendu d’eau : l’aqua-fortis des anciens alchimistes »2. Aujourd’hui, l’acide nitrique est remplacé par des mordants moins toxiques, tels le perchlorure de fer.

L’eau-forte est un procédé de taille indirect (par morsure du métal par un acide), par opposition à ceux obtenus par taille directe (à l’aide d’outils tels burin ou pointe sèche). « En un sens général, l’eau-forte, qui est à la fois le procédé, la gravure sur métal et l’estampe obtenue par cette gravure, s’oppose aux autres procédés de taille-douce (ou gravure en creux), exécutés aux outils (burin, pointe sèche, manière noire). »2

Parmi les différents procédés d’eaux-fortes, on trouve l’aquatinte, la gravure au lavis ou la manière de crayon. Toutes désignent une technique de gravure où l’image est creusée sur une plaque de métal à l’aide d’un acide. Elles diffèrent en revanche par les outils ou vernis à graver utilisés. Le principe est simple : sur la plaque de métal préalablement recouverte d’un vernis à graver, l’artiste dessine son motif à la pointe métallique. La plaque est ensuite placée dans un bain d’acide qui « mord » les zones à découvert et laisse intactes les parties protégées. Après nettoyage du vernis, la plaque est encrée et mise sous presse.

Deuxièmement La Physique

Pour créer la Caméra Obscura

Caméra Obscura

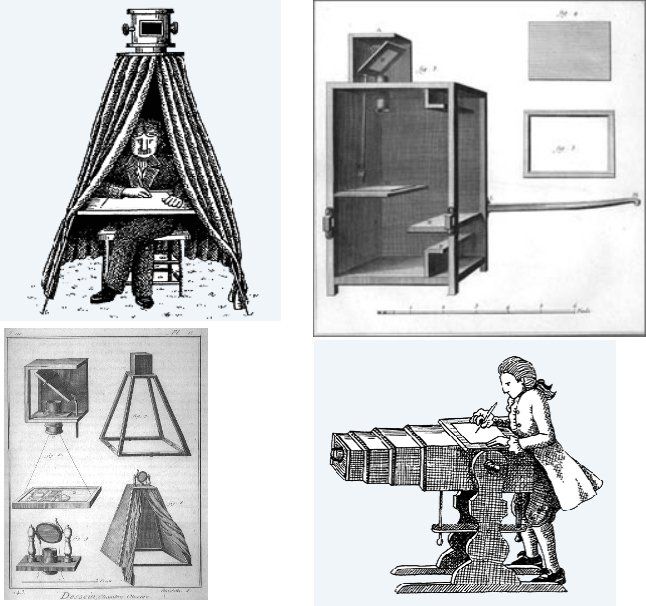

Pour créer « la Camera Obscura » il a fallu que des observateurs prennent conscience des lois physiques de la lumière. Constater

que : installé dans une pièce ou l’obscurité est faite,

la lumière pénètre par le moindre petit interstice dans cette pièce. Les rayons lumineux qui pénètrent vont se retourner au niveau de l’interstice, poursuivre leur route et deviendront intelligibles à l’œil humain lorsqu’ils se poseront sur une surface claire et unie.Le premier à avoir constaté ce phénomène lumineux et l’avoir mentionné est un savant chinois mais je pense plutôt que c’était un poète, car il a appelé sa découverte « La chambre au trésor fermée » Mo-Ti fit cette découverte 5 siècles avant notre ère.

Aristote parle de ce phénomène 300 ans avant J-C

Les 5 lanternes

Vers l’an 1000 de notre ère le savant Islamique Alhazen fait l’expérience dites des « 5 lanternes ».

De nuit, il place 5 lanternes a l’extérieur d’une tente et par un petit trou sur l’une des faces de celle ci, l’images des lampes est projeté a l’intérieur de la tente sur la face opposé au trou.

De nuit, il place 5 lanternes a l’extérieur d’une tente et par un petit trou sur l’une des faces de celle ci, l’images des lampes est projeté a l’intérieur de la tente sur la face opposé au trou.

Un peu avant 1500 Léonard de Vinci parle avec beaucoup de détails du principe mais ne l’utilise pas. Personne d’ailleurs ne l’utilise.

Comment voulez vous dessiner dans une pièce sombre?

Le principe est utilisé pour une observation d’éclipse en 1544 par un scientifique Hollandais Reinerus.

Comment voulez vous dessiner dans une pièce sombre?

Le principe est utilisé pour une observation d’éclipse en 1544 par un scientifique Hollandais Reinerus.

L'imaginaire de l'Homme

L’homme a toujours eu besoin de s’entourer d’images, reflets de sa réalité ou fruits de son imagination... Le principe de la chambre noire et les propriétés photosensibles des sels d'argent, éléments essentiels à la naissance de la photographie, sont pressentis depuis fort longtemps et bien établis dès la fin du 18e siècle. Nous sommes à l’aube du 19e siècle, des machines à dessiner les images, à les contempler existent, mais le rêve d’une machine capable de les saisir sur une simple injonction est bien présent.

La Caméra Obscura

La caméra obscura outil idéal pour le rendu de la perspective

La formation de l’image du paysage extérieur au travers d’un petit trou dans une chambre obscure est un phénomène connu bien avant notre ère; Aristote, philosophe grec du 4e siècle avant J.-C., le constatait sans toutefois l’expliquer.

C’est au 15e siècle que Léonard de Vinci explique le phénomène de manière rationnelle. Au cours des 16e et 17e siècle, on a l’idée de remplacer le petit trou par une lentille pour améliorer le rendu de l’image, puis d’installer un miroir pour la redresser, et d’utiliser la camera obscura comme instrument de dessin.

La camera obscura est un instrument très prisé aux 18e et début du 19e siècle, certaines furent installées à demeure dans des maisonnettes construites dans des parcs, jardins et lieux de villégiature pour le plus grand plaisir de tous.

Dès le 16e siècle, la camera obscura est considérée comme l’instrument idéal pour le rendu de la perspective et devient désormais un outil pour le peintre. Au 18e siècle, la mode est au voyage, et on rapporte croquis et dessins exécutés à l’aide de la camera obscura. Divers modèles, pliants ou compacts, sont proposés à l’amateur averti, et des manuels d’utilisation, voire de construction d’une camera obscura sont publiés, tandis que l’on tente encore d’améliorer le système optique.

C’est au 15e siècle que Léonard de Vinci explique le phénomène de manière rationnelle. Au cours des 16e et 17e siècle, on a l’idée de remplacer le petit trou par une lentille pour améliorer le rendu de l’image, puis d’installer un miroir pour la redresser, et d’utiliser la camera obscura comme instrument de dessin.

La camera obscura est un instrument très prisé aux 18e et début du 19e siècle, certaines furent installées à demeure dans des maisonnettes construites dans des parcs, jardins et lieux de villégiature pour le plus grand plaisir de tous.

Dès le 16e siècle, la camera obscura est considérée comme l’instrument idéal pour le rendu de la perspective et devient désormais un outil pour le peintre. Au 18e siècle, la mode est au voyage, et on rapporte croquis et dessins exécutés à l’aide de la camera obscura. Divers modèles, pliants ou compacts, sont proposés à l’amateur averti, et des manuels d’utilisation, voire de construction d’une camera obscura sont publiés, tandis que l’on tente encore d’améliorer le système optique.

Le Canaletto

Parmi tous les utilisateurs de cette fameuse Camera Obscura le plus célèbre est certainement« le Canaletto » peintre vénitien du 18em siècle. Il peut être considéré comme le premier reporter d’images.

Le Canaletto visite l’Europe en particulier l’Allemagne et l’Angleterre.Il réalise pendant ses voyages des dessins avec sa camera obscura. Rentré dans son atelier à Venise réalise le tableau original.

Il est dit dans sa biographie qu’il passe les dernières années de sa vie à travailler sur les dessins qu’il a réalisés au cours de ses voyages.

Le Canaletto visite l’Europe en particulier l’Allemagne et l’Angleterre.Il réalise pendant ses voyages des dessins avec sa camera obscura. Rentré dans son atelier à Venise réalise le tableau original.

Il est dit dans sa biographie qu’il passe les dernières années de sa vie à travailler sur les dessins qu’il a réalisés au cours de ses voyages.

Pourquoi inventer la photographie ?

Tous les domaines de la technique voyaient la machine remplacer la main de l’homme.

Nicéphore Niepce fût le premier en 1822 à fixer une image.

Nicéphore Niepce fût le premier en 1822 à fixer une image.

Pourquoi inventer la photographie ?

La motivation principale de Niepce dans cette recherche était de remplacer la technique lithographique, technique de gravure chimique sur pierre à l’époque très utilisé pour la copie et la diffusion des dessins.

Principalement des oeuvres religieuses

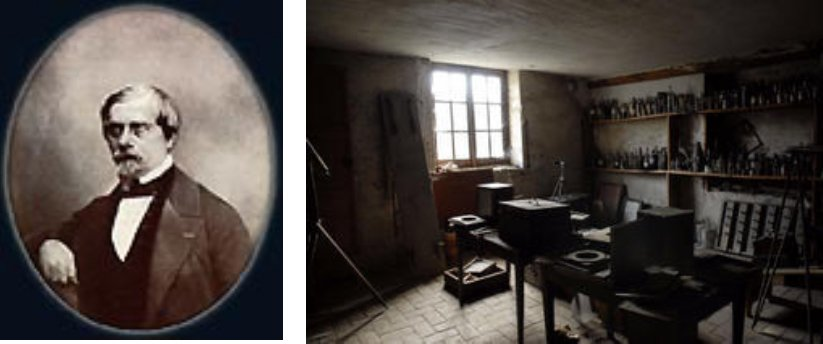

Maison de Nicéphore Niepce

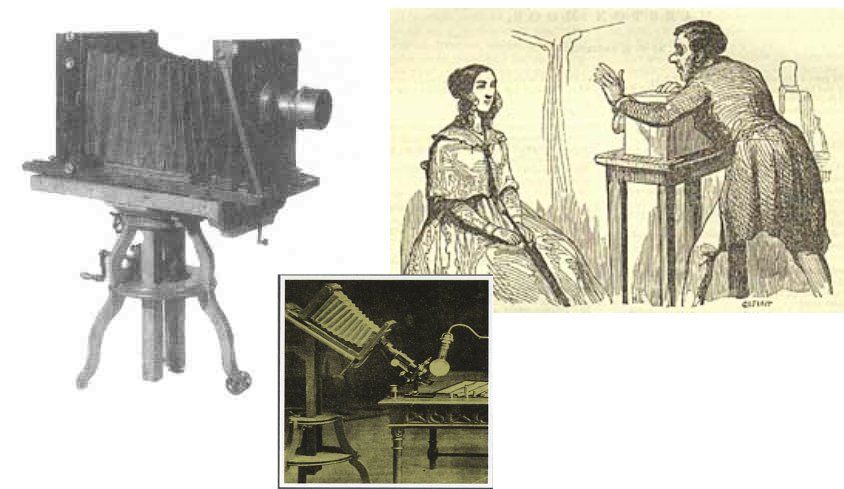

Daguerre

Daguerre, qui était peintre et décorateur de théâtre vit dans ce procédé le nouveau moyen de dessiner. Il utilisait déjà avant sa rencontre avec Nicéphore Niepce la Caméra Obscura spécialement pour l’échelle et les proportions sur les différentes scènes de théâtre.

Sa femme cousine de la reine d'Angleterre où il séjournait régulièrement.

Il était au courant des travaux de Talbot.

La caméra obscura de Daguerre

Musée de Chalon sur Saone

Niepce et Daguerre

Daguerre s'associa à Niepce et ensemble améliorant l'héliographie de Niepce pour créer le Daguerréotype invention qu'il déposa en 1839.

Ce n'est qu'en 1850 que le terme "Photographie" fut universellement adopté. Auparavant c'était le Daguerréotype du nom de l'inventeur.

Daguerre écrit au sujet de son invention :« Elle consiste dans la reproduction spontanée des images de la nature reçues dans la chambre noire, non avec leurs couleurs, mais avec une grande finesse de dégradation de teintes. »

Le Calotype

Daguerre touchait à peine sa première rente que l’Anglais Talbot inventa le négatif et lui donna le nom de Calotype.

Herschel découvrira les propriétés de l’hyposulfite de soude

Nous sommes dans la première partie du 19em siècle depuis au moins 20 ans la photo pouvait être inventée. Charles, Wedgwood, Herschel etc.… avaient obtenu des images par différents procédés mais aucun d’entre eux n’avaient réussi à stabiliser l’image. Herschel découvrira les propriétés de l’hyposulfite de soude, qui est toujours la base du fixateur actuel mais aussi un composant des gaz de combats.

Artistique et technique

Nous sommes au milieu du 19em siècle, la photographie prend deux directions l’une artistique l’autre technique et industrielle.

L’invention de la photographie bouleverse les mentalités.

Dès 1840, Daguerre cherche à populariser et à commercialiser son invention, pas seulement auprès des artistes et des savants, mais aussi auprès du grand public. Le succès que rencontre alors le daguerréotype s'explique par le fait qu'il peut être utilisé par d'autres personnes que son inventeur.

Dès 1840, Daguerre cherche à populariser et à commercialiser son invention, pas seulement auprès des artistes et des savants, mais aussi auprès du grand public. Le succès que rencontre alors le daguerréotype s'explique par le fait qu'il peut être utilisé par d'autres personnes que son inventeur.

Toutes les mentalités ne sont pas prêtent pour accepter cet art nouveau

L'église, pensait devoir combattre cet art diabolique

"Vouloir fixer les images fugitives du miroir, n'est pas seulement chose impossible,

mais le seul désir d'y aspirer est déjà faire insulte à Dieu".

L'Homme à été créé à l'image de Dieu et aucune machine humaine ne peut fixer l'image de Dieu"

L'Homme à été créé à l'image de Dieu et aucune machine humaine ne peut fixer l'image de Dieu"

Phénomène de société

La Photographie devient un "phénomène de société" aux enjeux tant scientifiques qu'artistiques.

Le photographe fait le plus souvent figure de héros sombre et rusé tandis que son client apparaît au summum de la bêtise humaine et du narcissisme.

Engendrer une oeuvre d'art ?

En effet, la révolution qu'apporte un procédé ne fait pas l'unanimité. A l'enthousiasme des scientifiques qui, fascinés par sa capacité à fixer d'infinis détails, s'oppose la méfiance des mandarins de l'Académie des Beaux-Arts qui eurent pour lui le plus profond mépris. Comment un procédé de chimiste pourrait-il engendrer une oeuvre d'art ?

On trouve surtout que les images ne rendent pas justice au modèle, notamment parce qu'elles sont en noir et blanc, mais aussi à l’envers « le reflet du miroir ». Malgré les chaises à appuie tête pour maintenir la tête pendant les poses de plusieurs secondes. De nombreux daguerréotypes sont flous ou les yeux flous.

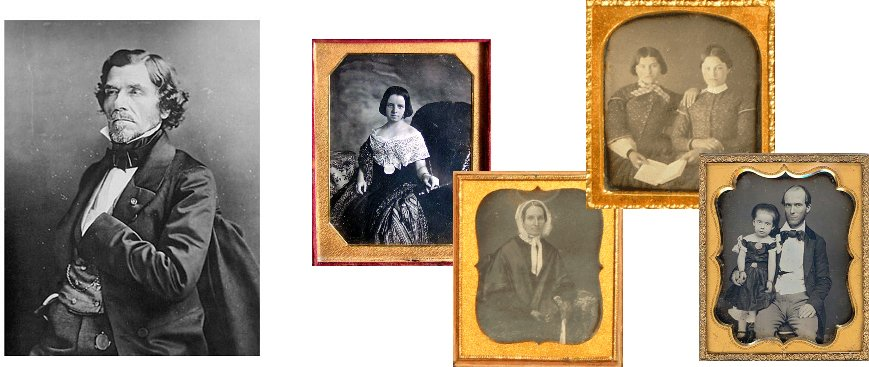

Il n'empêche, le daguerréotype attira l'intérêt de nombreux artistes. On vit ainsi un Delacroix se prêter au jeu du portrait, Genre dans lequel le daguerréotype se popularise le plus. Avoir son portrait photographique devient à la mode et tout au long des années 1840, toutes les couches de la société se font Daguerréotyper.

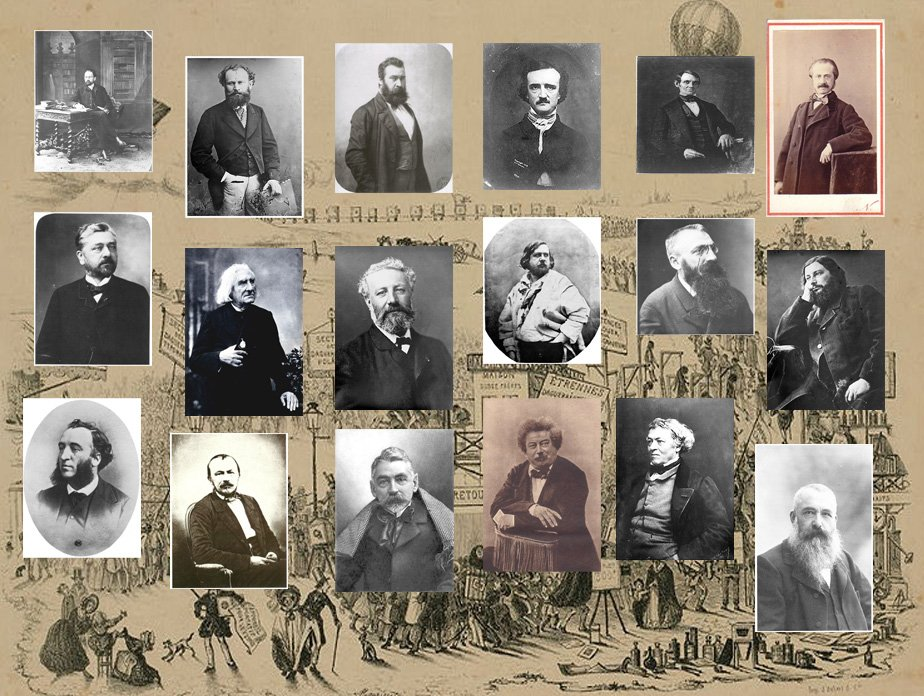

Félix Nadar « portraitise » la bourgeoisie

Les personnalités en vues se retrouvent chez Félix Nadar qui « portraitise » la bourgeoisie parisienne. Il réalise aussi la première photo aérienne en ballon. Nadar n’est autre que Michel Ardan dans le roman de Jules Vernes de la terre à la lune.

Sarah Bernhardt, Claudel, Edgar Poe, Alexandre Dumas, Rodin, Gustave Effel, Jules Ferry, De Nerval, Mallarmé, Théophile Gautier, Georges Sand, etc…Pratiquement toutes les images que nous connaissons des grands artistes et hommes politiques du 19em siècle sortent du studio parisien de Nadar.

Honoré de Balzac qui Selon Nadar, craignait que la photographie lui enlève une partie de son enveloppe charnelle.

C’est chez le « daguerréotypeur » Louis-Auguste Bisson qu’en 1842

le Napoléon des Lettres vient poser à deux reprises.

C’est à Mme Hanska qu’il dédiera ce Daguerréotype

Il ce dit : ébaubi de la perfection avec laquelle agit la lumière

Seule image photographique de Balzac qui existe, le daguerréotype et son double inversé.

Le daguerréotype original fut photographié ultérieurement et colorié.

Il ce dit : ébaubi de la perfection avec laquelle agit la lumière

Seule image photographique de Balzac qui existe, le daguerréotype et son double inversé.

Le daguerréotype original fut photographié ultérieurement et colorié.

Mon cher Nadar.

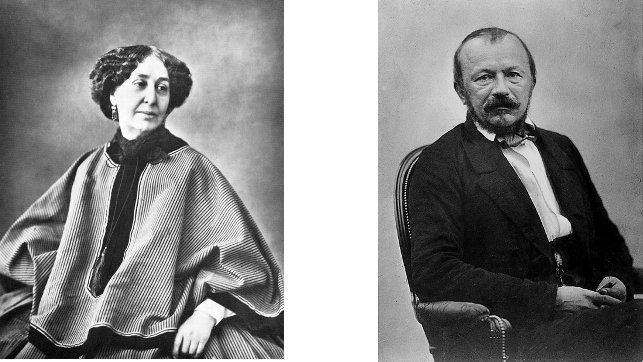

Mes enfants sont dans le ravissement de mes photographies, et ils vous remercient de les avoir faites et ils me remercient de vous les avoir fait faire. " Ainsi George Sand félicite-t-elle Félix Nadar.

Gérard de Nerval, est l'un des rares écrivain à avoir fait lui-même l'expérience de la technique daguérienne, à l'occasion de son voyage en Orient, en 1843 tentative qui fait du poète le précurseur des photo-amateurs de la fin du XIXe siècle,

Mes enfants sont dans le ravissement de mes photographies, et ils vous remercient de les avoir faites et ils me remercient de vous les avoir fait faire. " Ainsi George Sand félicite-t-elle Félix Nadar.

Gérard de Nerval, est l'un des rares écrivain à avoir fait lui-même l'expérience de la technique daguérienne, à l'occasion de son voyage en Orient, en 1843 tentative qui fait du poète le précurseur des photo-amateurs de la fin du XIXe siècle,

Le détracteur

Les détracteurs viennent aussi à la séance de pose : Charles Baudelaire aussi malgré qu’il condamne cet engouement social et déclare :

"La société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal.".

"La société immonde se rua, comme un seul Narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal.".

Dès 1840 les premiers studios photos et les photographes ambulants sillonnent la France.

1849 : ouverture d’une cinquantaine de studios à Paris

1860 : plus de 300 studios à Paris

1850 : A Londres, 50 personnes vivent de la photographie

1860 : A Londres, 2800 Personnes vivent de la photographie

1856 : A Londres, 55 établissements

1861 : A Londres, 200 établissements

1865 : A Londres, 284 établissements

1850 : A New York, 70 ateliers

1858 : A New York, 200 ateliers qui reproduisent

50 portraits/jours

Soit 2 000 000 $ de chiffre d’affaire annuel.

10 000$ de chiffre d’affaire par studio en 1858.

En 1858, le salaire d’un ouvrier est de 400 $ par an.

1860 : plus de 300 studios à Paris

1850 : A Londres, 50 personnes vivent de la photographie

1860 : A Londres, 2800 Personnes vivent de la photographie

1856 : A Londres, 55 établissements

1861 : A Londres, 200 établissements

1865 : A Londres, 284 établissements

1850 : A New York, 70 ateliers

1858 : A New York, 200 ateliers qui reproduisent

50 portraits/jours

Soit 2 000 000 $ de chiffre d’affaire annuel.

10 000$ de chiffre d’affaire par studio en 1858.

En 1858, le salaire d’un ouvrier est de 400 $ par an.

Le daguerréotype connaît diverses mutations techniques au fil du temps.

La couleur !!!

Un grand pas est apporté par Niepce de St Victor (petit cousin de Niepce) Les améliorations françaises des techniques photographiques, Niepce de St Victor démontra un procédé couleur malheureusement Instable. La famille Niepce n'eut pas de chance avec la couleur car l’une des premières interrogations de Nicéphore Niepce est que lorsqu’il regardait le verre dépoli de sa caméra obscura l’image qu’il voyait était en Couleur. Dès ses premiers essais (1816-1822) bien avant qu’il ne fixel’image il s’interrogeait sur ce phénomène.

Louis Ducos du Hauron d’Agen mis lui aussi au point un procédé tri chromique trop compliqué à mettre en place Le principe est actuellement encore utilisé en imprimerie.

La plaque de verre

Louis Ducos du Hauron d’Agen met au point un procédé albumine qui avec les sels d’argent est étendu sur une plaque de verre. Il est possible de préparer à l’avance les plaques les mettre en boites et les vendre dans des échoppes.Les photographes professionnels non plus besoin de préparer leurs plaques eux même. Les plaques de verres une fois exposées peuvent être renvoyées au fabriquant qui développe la plaque ou être développé par le photographe lui-même ultérieurement.

Surtout les photos deviennent "à l'endroit"

Ce procédé mettra fin au Daguerréotype.

La Photographie est vraiment née nous sommes en 1850.

Nous entrons dans l’ère commerçante de la photographie.

La Photographie est vraiment née nous sommes en 1850.

Nous entrons dans l’ère commerçante de la photographie.